兩年前,在《城市散步學──以香港作為起點》出版不久,書展剛過去,但七月還沒有完,我跟黃宇軒(Sampson)聊着聊着,開始討論下一本書的主題。

有一天,我問Sampson,「你是什麼時候開始思考,什麼是城市?」

我說起最初對「城市」提起興趣,是因小時候玩《模擬城市》。規劃整個城市,在修橋搭路,建設高樓之外,需要開發水源、興建發電廠,還要在一定範圍內設置警局、消防局、醫院等,其實相當複雜。

Sampson 的答案則是回到皇后碼頭被拆的那陣子。事件對於一代香港人影響深遠,在那一個時代,以至隨後的十多年,啓發他們以新的視角觀看城市,觀看香港。從此,有一班人看城市的方法與從前不同。

後來有一天,黃秋生在Facebook 問,「假如有日離開呢個地方之前,我唔想好多地方都未去過,我到底認唔認識香港?」

我跟Sampson 又討論,是什麼令人與地方建立關係?若然不因離開,我們有沒有迫切性去理解身處的城市?

我說,探索一個地方,不是要走遍每條街道、每個山頭,而是發掘自己與城市之間的關係;Sampson 的答案更加直接,他說想深入認識一座城市,與愛有關。

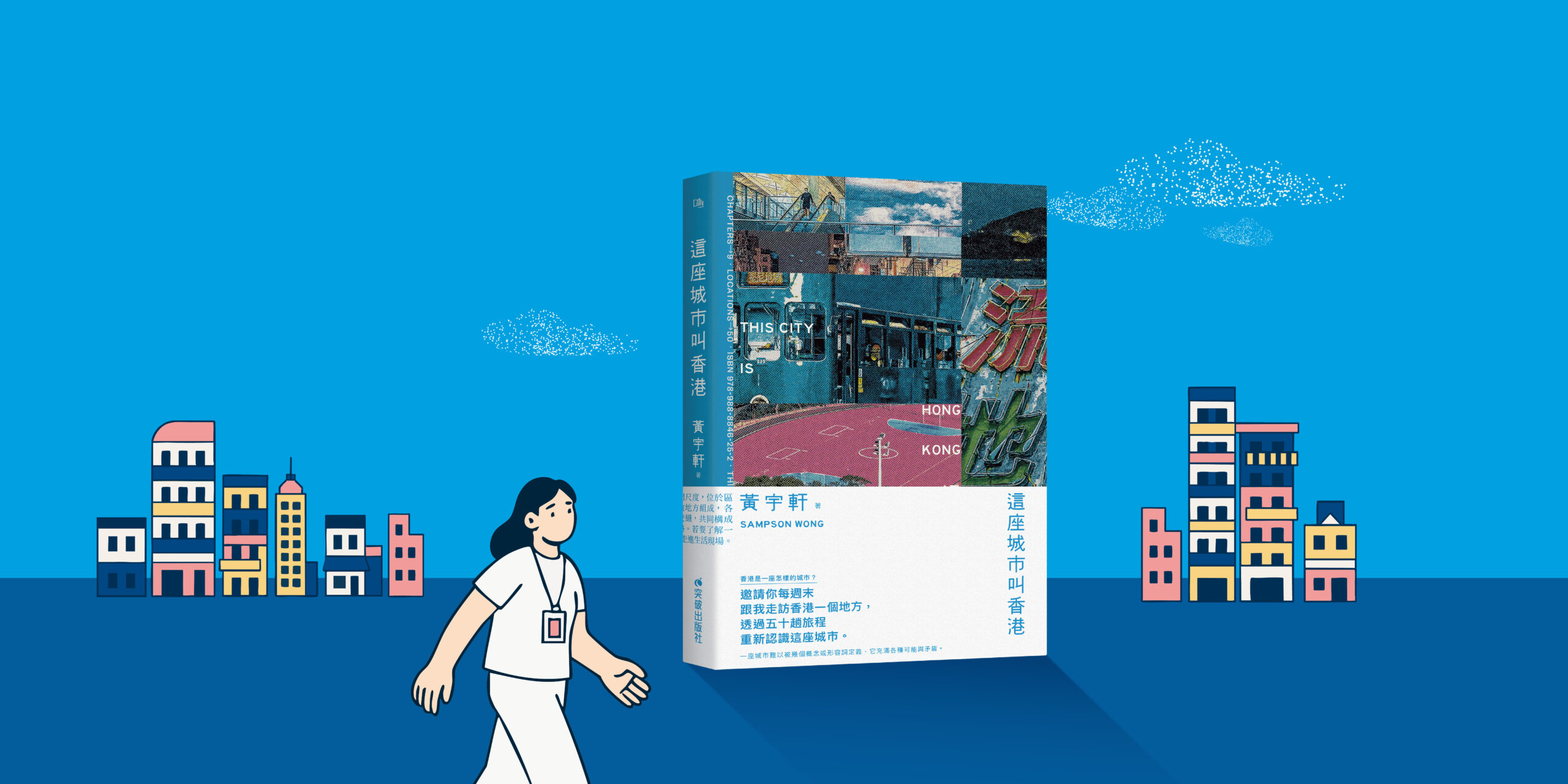

愛上居住的地方不是必然,但談喜歡與討厭之前,必然是因着與地方建立關係,才有獨特的感受。這些討論後來成為了《這座城市叫香港》的原始想法,他書寫了五十個香港地方,讓人重新認識香港——有他讀書、工作、生活的地方,也有啓發他的角落。

《這座城市叫香港》談香港,也談愛與關係。Sampson 的書寫,以城市研究出發,既有公共討論,也有個人回憶。僅以書中一句話總結,「城市之於人的意義,不在於抽象的總體概念,而是在於那些真實讓人們生活開展、盛載喜怒哀樂的地方。」

當我們與這個地方建立起不一樣的關係,從此,我們看見的城市就不再一樣。

=============================================================================================